Introducción polemológica

Un manifiesto educativo corre el riesgo de levantar una cortina de humo que no deje ver la sociedad que posibilita y da forma a la escuela. El humo impide comprobar si la escuela alberga una chimenea para calentar a sus moradores o si está siendo pasto de las llamas. Añadir otro manifiesto sin perspectiva histórica a la última ley educativa sería como sepultar las viejas controversias reformistas bajo los cadáveres frescos de una guerra epistemológica empantanada. Por eso queremos reconocer, ya desde las primeras líneas, la insalvable dicotomía de la confrontación pedagógica en el vaivén de reprimir y liberar, el nudo gordiano que nadie conseguirá desatar sin cortarlo.

Las columnas de humo de la escuela actual se levantan en forma de “MIR educativo”, o mediante un aparatoso repertorio retórico de competencias clave, rúbricas y estándares de aprendizaje. Las volutas de humo distraen la atención con sus formas en espiral y establecen una agenda oculta de una escuela sin chimeneas, pero envuelta en llamas: los expertos educativos (un amasijo de pedagogos, inspectores, comisarios y gestores de toda laya), cual bomberos de Fahrenheit 451, prenden fuego y a la vez sofocan la conflagración de la cultura escolar. El autoproclamado Consejo de Sabios se pronuncia con vehemencia sobre el declive de la paideia mientras contribuye a deteriorarla aún más mediante su utopía de las normas (memorias, evaluaciones, informes y más informes) y su refranero popular del haz lo que yo diga y no lo que yo haga.

El humo, tornado en símbolo de ofuscación, remite a la falta de rendición de cuentas; la cortina de humo educativa es la gran pantalla que oculta las relaciones de poder. Los gobiernos se agazapan tras pantallas de plasma mientras los sistemas educativos se refugian en imperdonables tasas de abandono escolar o en informes de calidad que prescriben normas sin ser honestos respecto a la teleología de la educación (además, los teólogos de la perfectibilidad al servicio de la OCDE también tienen sus pústulas, como La inutilidad de PISA para las escuelas).

La selva pedagógica: leones y corderos en la educación

Los docentes conforman el desmoralizado batallón en defensa de la excelencia educativa. El profesorado ha abrazado la inseguridad y la falta de identidad ocupacional del precariado desde la comodidad del funcionariado: los “maestros” son profesores, enseñantes, guías, orientadores, motivadores, capacitadores, paramédicos, pupilos, alcahuetes y hasta bufones. Los profesores son maestros desprestigiados, enseñantes sin suficiente conocimiento, guías desnortados, orientadores sin brújula, capacitadores sin autoridad, paramédicos sin recursos, pupilos tutelados por una impersonal formación permanente, alcahuetes de alumnos enamoradizos a pesar de una escuela refractaria al amor spinoziano y bufones de aprendices que no conciben una enseñanza despojada temporalmente de diversión (el enseñar deleitando horaciano transformado en un superficial éxtasis lúdico, una algazara pedagógica inaudita excepto en los modelos idealistas más desaforados; puede que sea el momento de integrar la literatura española en la literatura universal e incorporar a los programas educativos la conferencia de graduación Elogio del aburrimiento de Joseph Brodsky).

El alumnado agita los brazos en señal de auxilio, pero la cortina de humo cercena cualquier posibilidad de comunicación con el exterior. Los estudiantes avezados aprenden a caminar sobre las brasas sin quemarse, las tropas regulares se tiran al suelo para obtener algo de oxígeno y los “incorregibles” (los mal adaptados) se queman a lo bonzo para evitar los autos de fe a cargo de los ingenieros sociales (políticos, educadores, formadores profesionales, etcétera). Las aulas están llenas de leones y de corderos, y hemos confundido a los últimos con los primeros.

En la selva pedagógica hay varias antinomias educativas que claman al cielo: segregación (diversificación) frente a escuela inclusiva, especialización prematura o tardía, formación profesional o educación postobligatoria, y así sucesivamente. Los dos principios incompatibles de la antinomia son igualmente defendibles en determinadas circunstancias, lo que aboca a un problema sin solución. Así, la única salida a este cul-de-sac es abrir vías o válvulas de escape para que las opciones elegidas o las decisiones impuestas dejen de ser callejones sin salida. Nunca máis a la separación vulgar entre Ciencias y Letras (los estudiantes reclaman más libertad a la hora de elegir asignaturas: ¡oigan su clamor!), a itinerarios de Bachillerato que no desembocan en la selectividad (LOGSE), a ciclos de formación profesional que cierran el acceso a la universidad y a otras celadas de la educación. Una buena “fontanería educativa” nos protegerá contra los Guardianes de las Fronteras Epistemológicas.

La previsible estafa del sistema educativo

Los docentes se doblegan ante pedagogos que iluminan el sinuoso sendero de la enseñanza, y esta relación de dominación gnoseológica inspira a su vez la figura del formador de formadores, que obedece las órdenes de sus superiores, quienes a su vez buscan al jefe de todo esto en una jerarquía barroca llena de trajes y corbatas, pero nunca de tizas ni pizarras. La inspección evalúa, controla, amenaza, pero rara vez cuida o asiste. El previsible fracaso de la reforma educativa de Sarason ya forma parte del inextricable bosque pedagógico que nos impide ver los árboles. La reforma educativa ya no es un fracaso vaticinado, sino una farsa consentida, una estafa que aún ensalza el lecho igualador de Procusto, una chirigota que no llega a ser tal cosa porque a la escuela, ya sea pública, concertada o privada, nunca llegó el cáliz de la secularización (la LOMCE no solo consagra la segregación por sexos; su mejora educativa consiste en que la calificación de Religión valga, a efectos académicos, tanto como la de cualquier asignatura laica). En el primer gran templo del saber educativo, toleramos que la doxa se equipare a la episteme, igualando la búsqueda colectiva del conocimiento científico con la comprensible ansiedad en busca de refugio metafísico.

La desinformación de los informes: más Coleman y menos McKinsey

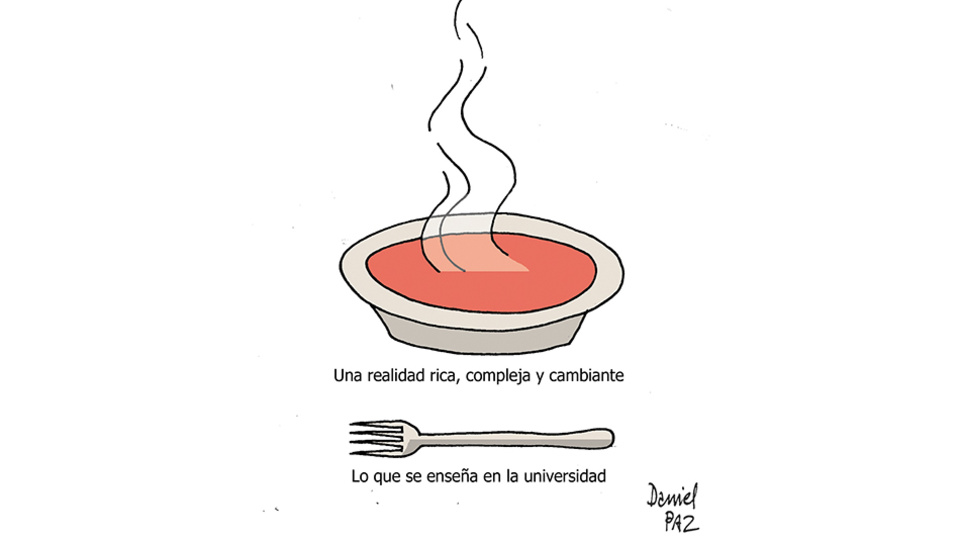

Revertir la desinformación calculada en materia pedagógica requiere más imaginación sociológica y menos retórica de la excelencia, por decirlo con las palabras del filósofo Andrea Zhok. Si nadie va a dignificar el sibilino léxico pedagógico, conviene olvidar el vocabulario vacuo, estéril y redundante del “aprender a aprender” y del “aprendizaje significativo”. Al decir de Alfred North Whitehead, la educación ha estado infestada de ideas inertes (y de ideas vacías, tal y como las entiende Peter Unger). Del informe McKinsey se desprenden estos mantras: “Ningún sistema educativo puede ser mejor que sus profesores” o “un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes”. Se ignoran las conclusiones pertinentes de estudios con indicadores sobre el estatus socioeconómico, como en el informe Coleman, y se disparan sentencias insidiosas sacadas del informe McKinsey o de otras consultoras igualmente escépticas con la labor docente. Un único libro como Escuela o Barbarie contiene más claves interpretativas que el actual tsundoku educativo, la pasión irrefrenable por acumular manuales e informes pedagógicos que anuncian tautologías y pseudoevidencias a los cuatro vientos.

Colocar un ladrillo en Jericó antes de que caigan las murallas de la educación pública

Siete sacerdotes derribaron los muros de Jericó al son de sus trompetas para llegar a la Tierra Prometida. En nuestra exégesis educativa, este relato bíblico hace referencia a los gurús de la creatividad, a los productores de talento y a todos los santones de la vieja o la nueva escuela (¡Marina es el Sumo Sacerdote!). Libertadores o inquisidores, todos albergan una solución balsámica basada en el voluntarismo. Se saca un ladrillo de la pared y se confía en que las murallas no cedan. El actual arcano educativo es un ars magica a medida del paradigma volátil de los mercados financieros: tocar los contenidos y las metodologías sin tocar las partidas presupuestarias, hacer más atractiva la profesión docente deteriorando las condiciones de la enseñanza, o trastocar los contenidos y la legislación para justificar la fuerza regeneradora del cambio por el cambio. La alquimia de la matriz DAFO convierte las debilidades en fortalezas y el sistema educativo eleva la hipocresía a disciplina maquiavélica: se pide atención individualizada a la vez que aumenta el número de alumnos por clase y se exige autonomía a los estudiantes cuando su código deontológico casi se limita a estar sentados y en silencio durante seis horas diarias (incluso en ausencia del profesorado, como atestiguan las Guardias). Mejorar la educación a golpe de monoteísmos metodológicos y apelaciones pragmatistas solo agrava la sensación de podredumbre imaginativa en la escuela.

Si rasgamos esta larga cortina de humo, quizás veamos las intrincadas relaciones de poder más allá del velo de Maya. Un sistema educativo debe acoger a sus moradores en lugar de hacinarlos y ha de otorgar las libertades y los derechos democráticos conculcados por un Leviatán poco dialogante; siguiendo esta metáfora animal sobre el poder, los pingüinos simbolizan un nuevo ethos de cooperación que por sí mismo no traerá grandes satisfacciones, como ya ocurrió con ciertos fetiches pedagógicos como el de la interdisciplinariedad. La escuela pública nunca será un Jardín del Edén ni desea tener una espada ardiente que impida la entrada, pero puede y debe regar el árbol del conocimiento. Para ello, se precisan análisis sistémicos, mayor transparencia informativa y poder de decisión real en todos los órdenes: alumnado, claustros, consejos escolares, asociaciones de madres y padres, sindicatos y equipos educativos.

Asimismo, se pueden marcar límites óptimos y directrices observables, comprobando la ambición de los legisladores en materia educativa. Sea esta una propuesta cándida y modificable a modo de ejemplo, sin ninguna pretensión normativa: un número máximo de grupos (cinco, como los dedos de una mano), de estudiantes por grupo (veinte, por el número de dedos de las extremidades), de horas lectivas (en la actualidad son treinta para los alumnos y diecinueve para los profesores, aunque antes eran dieciocho, se subió a veinte y recientemente se acordó una vuelta escalonada a las dieciocho), un número máximo de relaciones laborales, ya sean profesores o alumnos (ciento cincuenta, por la lógica antropológica del número de Dunbar), un número de horas semanales mínimo por asignatura (dos, que es el número más bajo que implica repetición), una distribución más equitativa de las responsabilidades con reducciones horarias (no más de dos cargos por persona), y así sucesivamente. Ni siquiera está en el debate que la educación pública se sostenga con libros de texto privados o que los profesores no tengan la oportunidad de impartir clase con otros profesores. Las grietas del sistema educativo no surgen por la falta de preparación del profesorado, pero si así fuera, no se entiende la utilidad de aumentar la formación obligatoria de cada especialidad si en la práctica cotidiana muchos profesores imparten “materias afines”. La falta de formación es otra cortina de humo, una pantalla de oscuridad detrás de otros velos de negrura que anulan la posibilidad de localizar la Estrella Polar del sentido común.

Si empedramos bien el camino hacia el reino ficticio de Oz (y desterramos, de una vez por todas, ciertas utopías tecnológicas al estilo de la Nueva Atlántida), el alumnado estará en condiciones de descubrir que el gran mago no era más que un pequeño farsante.

Conclusión asamblearia

Los chivos expiatorios de la escuela se transmutan en columnas de humo que escamotean el entendimiento de la complejidad educativa. Este manifiesto ha querido recordar el valor de la vieja divisa educativa, que sigue respondiendo al movimiento pendular de reprimir y liberar más que a las consignas de la Ilustración (movimiento que revela, a juicio de Carlos Lerena, la connivencia y las contradicciones de la educación con el poder establecido). El previsible fracaso de la reforma educativa es más evidente que nunca y la disyuntiva entre Escuela o Barbarie tiene que superarse con una reformulación de las relaciones de poder. No escudriñar esa posibilidad implica entregarse a una derrota que nos aguijonea con el veneno del nihilismo. Por lo demás, una escuela vagamente ilustrada y poco democrática que entona loas en torno a los principios del pluralismo, la libertad y la justicia se erige en su peor enemiga.

Tenemos muchas cortinas de humo que forman una atmósfera tóxica, demasiados chivos expiatorios exhaustos e inermes. Hay multitud de cantos de sirena y ningún vademécum. De haberlo, no será el fruto de un esfuerzo individual, sino una red de cortafuegos creada por testarudos retenes del conocimiento.