Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación del Instituto Superior Juan Amós Comenio A-817

viernes, 22 de enero de 2016

Rechazan intento del PR mercantilizar la educación en Brasil

Rechazan intento del PR mercantilizar la educación en Brasil: El proyecto de ley para privatizar las universidades, fue presentado ante el Senado brasileño.

lunes, 11 de enero de 2016

Chile pone en marcha su extraño sistema de gratuidad universitaria

Con la nueva ley que reforma la educación superior sólo quedarán exceptuados de pagar los estudiantes de sectores más vulnerables, que equivalen al 28% del total

SEGUIR

Federico Grünewald

DOMINGO 03 DE ENERO DE 2016

SANTIAGO, Chile.- La universidad gratuita es una promesa que en Chile se escucha con fuerza desde que empezó el último gobierno de Michelle Bachelet, hace casi dos años. La esperada promulgación de una ley limitada finalmente se dio el mes pasado, con bastante caos y "normal incertidumbre", como dijo la presidenta en su mensaje de fin de año. Si bien la intención era que desde 2016 los chilenos tuvieran educación superior gratuita, por varios motivos la realidad es distinta y extraña.

En primer lugar, en Chile este año no habrá universidades, centros de formación técnica ni institutos profesionales totalmente gratis. Segundo, la gratuidad tampoco será para todos los estudiantes. Tercero, no es obligación para las instituciones sumarse a la gratuidad (varias privadas eligieron seguir cobrando). Y cuarto, aún hay desacuerdos y oposición por su implementación incluso en el seno del bloque político oficialista.

La gratuidad es el objetivo más importante en la reforma educativa que impulsó Bachelet desde que volvió al gobierno. Con ella espera avanzar hacia una promesa aún mayor: reducir la escandalosa desigualdad entre los chilenos.

Para conseguir una educación superior sin costo, Bachelet se fijó metas y plazos que debió flexibilizar ante el estancamiento económico y la oposición política de sectores antigratuidad. Este año los recursos alcanzan para que 178.104 jóvenes de contextos vulnerables no paguen por sus carreras, lo que equivale al 28% de los estudiantes de educación superior. La promesa del gobierno es que al concluir su período, en 2018, ese número llegará al 70% de los alumnos más vulnerables.

La fórmula de gratuidad es para los cinco deciles menos favorecidos de la población -es decir, para jóvenes de grupos familiares donde el ingreso per cápita es de 221 dólares o menos-.

A los chilenos que estén en ese grupo socioeconómico y se postulen a una de las instituciones "elegibles", como se les llamó a las 34 universidades que cumplen los requisitos para la gratuidad (16 estatales, nueve tradicionales y nueve privadas no tradicionales), el Estado les financiará una carrera por el tiempo que dure formalmente según la currícula, sin condiciones académicas.

"Es un avance histórico, que hasta hace poco era impensable", dijo Bachelet. Pero la nueva norma también generó muchos reparos. Mario Waissbluth, presidente de la Fundación Educación 2020, donde trabajó la actual ministra de Educación, Adriana Delpiano, cree que las cosas se hicieron al revés, ya que la gratuidad se logró financiar con una polémica glosa (agregado) en la Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso.

"Para ordenar este caos hay que ordenar el sistema; primero acreditar, y después dar gratuidad. Por ejemplo, es un error dar gratuidad sin tener un sistema de admisión. La presidenta, en su apuro por pasar a la historia, partió por la gratuidad y, antes de una ley de Educación, mandó una glosa para asegurar la reforma", explicó.

Waissbluth señaló además puntos de contexto. Chile tiene características que lo hacen único: la desregulación de los años 80 provocó que se diera un "libertinaje de mercado", remarcó.

"Tenemos la módica suma de 17.000 programas. De ellos, el 75% no incluye acreditación de calidad de ninguna índole. Ofrecen esplendor, te dicen «estudia con nosotros y te regalamos un iPad», y terminan con un 45% de deserción. Eso fue lo que llevó a la explosión estudiantil el 2011", dijo Waissbluth.

Aporte familiar

Chile también es el país en que el Estado pone la menor cantidad de dinero frente a las familias en el mundo. A través de becas, créditos o bonos, cubre sólo el 24% del costo de estudiar en educación superior. Las familias aportan el restante 76%, y eso obliga al endeudamiento vía préstamos bancarios, porque las carreras son caras y con una dispersión extrema.

Por ejemplo, apunta Waissbluth, "estudiar ingeniería comercial puede costar entre 2500 y 10.000 dólares al año, dependiendo de la institución".

Otro "error grotesco" que observa el especialista es que los centros de formación técnica e institutos profesionales (todos privados), donde se matricula la mayoría de los jóvenes más pobres, quedaron fuera de la gratuidad este año. Como medida paliativa, el gobierno otorgará becas a los alumnos que las requieran y también mantendrá créditos y otras ayudas indirectas que hoy existen.

Lo valorable de la gratuidad, según el Consejo de Rectores (Cruch), es que se acaba con 35 años de financiamiento familiar de la educación superior. La mala noticia es que como no hay recursos suficientes y también hay otras prioridades, se calcula que la gradualidad para sumar nuevos alumnos no será solo hasta 2020, sino que por lo menos hasta 2025.

Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)

“Buscamos un modelo universitario vinculado al mundo del trabajo”

La UMET sumará este año la licenciatura en Informática e inaugurará dos nuevas facultades, la de Pedagogía y la de Cultura y Comunicación. El rector explica aquí los avances en investigación y la articulación con organizaciones de la sociedad civil.

“El objetivo es romper la barrera cultural de acceso de los trabajadores y sus hijos”, dice Trotta.

En 2012, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner autorizó la creación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la primera universidad del país surgida de una organización de trabajadores. El proyecto, que fue impulsado por el Sindicato Unico de Trabajadores de Renta y Horizontal (Suterh) y hoy es cogestionado por 35 organizaciones sindicales fue inaugurado en mayo de 2013 con la presencia del ex presidente Lula Da Silva. A lo largo de estos tres años de trayectoria, la casa de estudios fue ampliando su oferta educativa al tiempo que se preocupó por avanzar en otros frentes como la investigación y la articulación con organizaciones de la sociedad civil. En diálogo con Página/12 el rector Nicolás Trotta reafirma que el objetivo es “romper la barrera cultural de acceso de los trabajadores y sus hijos a la educación universitaria y acompañarlos en todo su proceso educativo”.

–¿Cuáles fueron los objetivos que trazaron la creación de la UMET?–Nosotros nos planteamos qué aporte podíamos hacer como universidad de gestión privada al sistema universitario argentino, que se consolidó tanto en los últimos diez años a partir de la creación de universidades nacionales. Por un lado, nos trazamos el objetivo de poner en agenda a los trabajadores y a sus hijos la posibilidad de ingresar a la universidad. Nosotros creemos importante que exista un modelo como el que tenemos, que a partir del aporte que realizan las organizaciones sindicales garantizan la gratuidad del acceso a la universidad, porque la cuota no es pagada por el estudiante sino por su organización sindical o absorbida por nosotros, equiparándonos en ese sentido a las universidades nacionales. Pero si bien la gratuidad del sistema es un paso importante para la democratización del acceso, muchas veces es insuficiente. Mucho más en el perfil de los estudiantes que tenemos nosotros, donde casi el 80 por ciento son primera generación de universitarios. Es ahí donde se nos presenta otro desafío, que es generar instancias pedagógicas de acompañamiento, reconociendo la diversidad del capital educativo y cultural con el que vienen nuestros estudiantes, que pueden ser hijos de trabajadores de 18, 19, 20 años o trabajadores de 40, 50 60.–¿La universidad está destinada exclusivamente a personas vinculadas con los sindicatos?–No, es importante remarcar que nuestro proyecto universitario está abierto a toda la comunidad. Nosotros tenemos un 80 por ciento de estudiantes vinculados a las organizaciones sindicales y un 20 por ciento que no. El 95 por ciento de nuestros estudiantes tienen becas: un 90 becas totales, un 5 por ciento becas parciales que otorga nuestro Consejo Superior y sólo el 5 por ciento de nuestros estudiantes pagan el 100 por ciento de las cuotas. Nosotros venimos a aportar la voluntad de generar una instancia en el corazón de la ciudad de Buenos Aires que permita convocar y romper la barrera cultural de acceso de los trabajadores y sus hijos a la educación universitaria y acompañarlos durante todos su proceso educativo.

–¿Cuál es la propuesta en relación con la investigación académica?–La creación de conocimiento es otro de los aportes que nos parece central como institución universitaria. No queremos ser solamente una universidad donde se repita conocimiento generado en otras universidades, sino tener la capacidad de crear conocimiento, un conocimiento con un importante nivel de transferencia e impacto. Por eso hemos puesto en marcha el año pasado un centro de doble dependencia con el Conicet, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores, que es el segundo que existe en una universidad de gestión privada y del que forman parte más de 40 organizaciones sindicales. Allí se encuentran radicados investigadores del Conicet, pero también nuestros investigadores. Desde la universidad venimos trabajando con las organizaciones sindicales para jerarquizar a trabajadores que tengan la capacidad de crear conocimiento, lo que nosotros denominamos investigadores por idoneidad. Y la última dimensión de los procesos de creación de conocimientos es la búsqueda de mejoras de los procesos productivos, ya sea que pueda derivar en una patente, que puedan ser innovaciones incrementales o mejoras de las condiciones de trabajo.

–¿Cómo funciona la articulación con ONG, fundaciones y organismos públicos y privados?–Para nosotros la clave en ese sentido es trabajar con muchas organizaciones sindicales de las más diversas y después ampliar ese espacio de democratización de acceso el conocimiento a otros sectores sociales que por ahí no tienen la posibilidad de ingresar a las universidades. Ya sea porque son aranceladas o por que no tienen una perspectiva democratizante desde las instancias institucionales de acompañamiento, que para nosotros es el corazón de nuestro proyecto universitario. Ahí es como imaginamos la posibilidad de constituir un departamento pedagógico que tiene profesores consejeros que acompañan desde el primer momento a cada una de las familias que se acercan a la universidad, porque muchos de nuestros estudiantes no pueden reflejarse en la experiencia de sus padres en lo que es transitar una carrera universitaria. Un convenio importante que tenemos es con el Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, con el movimiento de curas villeros; en nuestra universidad están cursando más de 50 estudiantes becados por nosotros de los barrios populares y de las villas de la ciudad. Eso fortalece algo que para nosotros es muy importante, que es la diversidad de origen de los estudiantes en el aula. Obviamente que ya el mundo del trabajo genera una diversidad: no es lo mismo que haya en un aula un hijo de un trabajador de edificio, un trabajador de la construcción o el hijo de una azafata.

–¿Cuántos alumnos tiene la UMET?–Hoy tenemos un poco menos de 800 estudiantes en siete carreras. La universidad fue inaugurada con cuatro carreras y en 2014 sumamos la licenciatura en Gestión de Negocio Inmobiliario, en 2015 sumamos la licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno y la licenciatura en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable y este año sumaremos la licenciatura en Informática. Además, estamos inaugurando dos facultades más. Por un lado la Facultad de Pedagogía, que responde a un trabajo colectivo de las principales organizaciones sindicales de educación y se inaugura este año con dos ciclos curriculares complementarios y una licenciatura en Pedagogía. Por otro lado, la Facultad de Cultura y Comunicación, con tres carreras: una licenciatura en Creación de Contenidos Audiovisuales, una licenciatura en Gestión Cultural y una licenciatura en Comunicación Social.

–¿Con qué perspectivas se pensó el plan de estudio?–Nosotros pensamos en generar carreras que sumen la perspectiva del mundo del trabajo. Intentar crear un modelo universitario que no centre su formación exclusivamente dentro del aula, sino que desde el primer momento vincule los procesos de enseñanza y aprendizaje a un transitar por el puesto de trabajo. Y eso es posible por el aporte de las organizaciones sindicales, con las que pensamos conjuntamente la oferta.

–¿Cómo se articula la universidad con el nuevo contexto político nacional?–Más allá de la pertenencia política que puedan tener las distintas personas que constituyen esta universidad, nosotros planteamos que la universidad es una espacio apartidario, no apolítico. Ninguna universidad es neutral, mucho menos la nuestra, que tiene una agenda vinculada a la construcción de un país con justicia, con equidad y que hemos planteados distintos debates a lo largo de estos pocos años de existencia. Nosotros siempre nos sentimos muy acompañado por lo que fue el proceso político de los últimos doce años al punto de que la síntesis de existencia de esta universidad responde a esa realidad que transitó la Argentina. Nosotros como universidad en este nuevo contexto venimos planteando la misma agenda: dar la discusión de cómo seguir transitando un modelo de desarrollo con equidad, de discusiones profundas vinculadas a las mejoras del proceso productivo. A título individual, uno ve con mucha preocupación las primeras medidas de gobierno que tienden a un esquema de concentración económica o de medidas que tratan de deshacer políticas populares de los últimos años. Pero para nosotros es importante tener buen diálogo y no oponerse por oponerse en sí mismo, sino que desde una instancia académica el aporte que tenemos que dar es el de una propuesta superadora.

Entrevista: Delfina Torres Cabreros.

© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

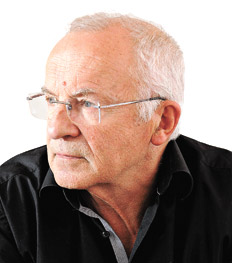

François Dubet

François Dubet, referente de la sociología de la educación, la marginalidad juvenil, la inmigración y las desigualdades sociales

La nueva “igualdad” social

¿Por qué un obrero vota a la derecha? A partir del debate tras los últimos atentados en París, el investigador francés advierte cómo se impuso la “meritocracia” en las sociedades actuales: ya no se busca reducir la brecha social (que los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres), sino que todos los individuos tengan iguales posibilidades de llegar a la “cima”.

Por Natalia Aruguete

Los atentados del 13 de noviembre en París generaron reacciones diversas en la ciudadanía francesa, las primeras fueron emocionales y estuvieron atravesadas por un fuerte sentimiento de unidad nacional. A medida que pasó el tiempo, empezaron a surgir interpretaciones y puntos de vista profundamente conflictivos. Página/12 dialogó con François Dubet, uno de los sociólogos más reconocidos de Francia. Pese al dolor, este investigador exhibió con cuidadosa claridad los diagnósticos y conclusiones a los que arribaron diferentes sectores de una Francia que presenta “divisiones”. Si estas divisiones prevalecen en los próximos meses, “los terroristas habrán ganado una primera batalla”, advirtió Dubet.

–¿Cómo ve la reacción de la ciudadanía francesa ante los atentados del 13 de noviembre en París?–Para algunos, empezando por el gobierno, es un acto de guerra cuyo origen radica en la larga crisis de Oriente Medio. La mayoría de los franceses comparten este punto de vista, pero no todos arriban a la misma conclusión. Hay quienes creen necesario participar en una guerra contra Daech (organización terrorista producto de la rama iraquí de Al Qaida), mientras que otros consideran que es mejor retirarse porque los países occidentales tienen una gran responsabilidad en la crisis en el mundo árabe. Los que adhieren sólo a la tesis de la guerra creen que el Islam no es el enemigo y que los musulmanes franceses son, mayoritariamente, los rehenes y víctimas de la guerra. Todos son cuidadosos en distinguir entre el Islam y el islamismo.–¿Creen que el enemigo es externo, que está fuera de Francia?–La tesis de guerra exterior se encuentra con una dificultad: algunos miles de jihadistas jóvenes son franceses y los autores de los atentados nacieron sobre todo en Francia, que es donde crecieron y se educaron. Para una gran parte de la opinión pública, que reconoce las tesis de la extrema derecha y de derecha dura, el terrorismo es la expresión de una guerra civil entre los “verdaderos franceses” y los musulmanes, que deben ser expulsados o reducir la religión a una práctica discreta. Desde esta perspectiva, los ataques se explican menos por la crisis de Oriente Medio que por la crisis de los Estados nacionales.

–¿En qué se diferencia el diagnóstico de esta derecha dura del que hacen los sectores de izquierda?–Para la izquierda tradicional y la extrema izquierda, los ataques son manifestación de una crisis social. Son la expresión de la segregación y el racismo experimentado por los jóvenes musulmanes de los suburbios que creen que encontrarán una forma de salvación en el sacrificio y la revolución islámica que sustituye a la antigua utopía revolucionaria. Por ahora, frente a los delitos de violencia ciega, predominan la emoción y la unidad nacional. Pero la confrontación sobre la forma en que interpretamos los ataques tiene implicancias tanto en la naturaleza de las respuestas como en puntos de vista profundamente conflictivos de la sociedad. Apuesto a que si las divisiones en la sociedad francesa prevalecen en los próximos meses, entonces los terroristas habrán ganado una primera batalla, al poner al descubierto contradicciones profundas de la sociedad francesa.

–En su último libro (¿Por qué preferimos la desigualdad?), usted afirma que las sociedades actualmente optan por la desigualdad, ¿por qué?–Esa fórmula de que la sociedad elige la desigualdad es un poco excesiva. Pero muchos individuos, como vos y yo, desarrollan conductas que sí van a generar desigualdad. Podemos observar un gran rechazo hacia las teorías igualitarias. La sensación que tenemos de nuestra igualdad fundamental sigue siendo importante, pero ya no se puede traducir como un deseo de igualdad social. Por supuesto que el desarrollo desigual tiene causas económicas, objetivas, pero hay algunas desigualdades que son muy importantes desde el punto de vista del individuo.

–Es decir que no se desprenden de un nivel estructural.–No provienen de una ley general del capitalismo. Más bien se trata de estrategias de desigualdad, como decidir vivir con gente que es como nosotros. De hecho, las desigualdades urbanas provienen de ese modelo: barrios ricos, medios y medios bajos. A los pobres se los reduce a guetos, se los descarta aunque no haya ninguna política que crea los guetos. El otro mecanismo es el de la obsesión por la distinción.

–¿En qué se aspectos concretos se despliega esa obsesión por distinguirse?–Uno de los casos más serios es el de las desigualdades escolares. En Francia, el sistema escolar formal es muy igualitario, sin embargo, las familias buscan alcanzar la mayor desigualdad posible para sus hijos: el valor del diploma es su rareza. Ahora es muy difícil hacer políticas culturales igualitarias porque las familias buscan la desigualdad. A mí me sorprendió mucho esto en Chile: Michelle Bachelet propuso una política escolar más bien igualitaria pero los ricos no quieren esto... y es normal; tampoco lo quieren las clases medias... y no es tan normal. Pero resulta que las clases populares tampoco lo quieren, porque prefieren soñar con una competencia igualitaria. En el fondo el modelo de igualdad de oportunidades se transforma en el modelo de justicia.

–¿En qué se diferencian los modelos de “igualdad de posiciones” e “igualdad de oportunidades”?–De una manera muy grosera, los países del Norte –Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos– hasta 1980 tenían el propósito de reducir cuanto les fuera posible la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. La izquierda, el movimiento obrero, los sindicatos, la socialdemocracia tenían el objetivo de reducir la distancia entre ricos y pobres. En cambio, desde hace 30 años, ya no se trata de reducir las desigualdades sino de lograr que todos tengan las mismas posibilidades de llegar a la cima, subir esa escalera. Es un modelo meritocrático que se impuso por completo. El tema central de este modelo es la lucha contra la discriminación: contra las mujeres, las minorías, migrantes, etcétera.

–¿Qué consecuencias trae la adopción del modelo de igualdad de oportunidades?–En primer lugar, el problema es que acepta las grandes desigualdades porque provienen de una competencia equitativa. La segunda consecuencia es que se acusa a los individuos de ser responsables de las desigualdades: si el rico se volvió rico fue gracias a él, si el pobre sigue siendo pobre fue por causa de él. Este modelo es esencial hoy y esto explica que en Estados Unidos las desigualdades sociales se hayan duplicado y nadie discute esto, ni siquiera en las clases populares.

–¿Por qué tampoco las clases bajas lo ponen en cuestión?–Porque dicen que son las reglas del juego. Este es un cambio muy importante, que crea nuevas políticas y explica la gran dificultad ideológica de la izquierda en todas partes. En Europa, la izquierda no desaparece pero se está reduciendo; hay que recordar que hubo una “izquierda americana” que era socialdemócrata y que ya no existe más porque hemos modificado la visión de las cosas. Esta es una de las razones por la cual muchos pobres votan por los partidos liberales: la idea de una competencia equitativa les parece más justa que la idea de reducir las desigualdades.

–¿Cómo logra instalarse esta idiosincrasia de las desigualdades?–Este modelo se instala porque la búsqueda de las igualdades sociales se basaba en mecanismos de solidaridad y fraternidad. Si quiero que estas personas sean mis iguales, si quiero pagar por ellos, me tengo que sentir cerca de ellos, semejante a ellos. Mi hipótesis es que este sentimiento de solidaridad se deshace hoy por tres razones.

–¿Cuáles?–La primera es la mundialización de la economía. Esto hace que las economías no sean más sistemas nacionales integrados sino que se internacionalizaron. A veces eso está bien, de hecho a los chinos, indios y brasileños les parece que eso está bien porque aumenta la riqueza, pero a los europeos no les parece tan bien porque están más en una posición defensiva. El segundo es un cambio cultural: la idea de solidaridad se basaba en el trabajo de las instituciones que creaba subjetividades comunes. Como la Iglesia, la gran escuela pública argentina que nunca estuvo para generar igualdad escolar sino que estuvo ahí para formar hombres, mujeres, campesinos argentinos, y nunca prometió la igualdad de oportunidades. La tercera razón, muy importante en el Norte (en Europa y en otras partes), es la transformación de la Nación. El sentimiento de fraternidad se basaba en la idea de una nación culturalmente homogénea, en realidad era más una novela que una realidad, era más una representación. En cambio, hoy con el flujo inmigratorio sabemos que las naciones no son más culturalmente homogéneas y, por eso, el imaginario de fraternidad se deshace. En todos los países de Europa, por ejemplo, se dice que ya no quieren pagar por los musulmanes, los homosexuales, los mapuches.

–Los mapuches pagaron por nosotros.–Cada uno tiene su mapuche (se ríe). Se aceptaba la igualdad de los otros porque existía un relato nacional de batalla, santos y demases, que hacía que se fabricaran todos estos símbolos, aunque esto nunca impidió la lucha de clases en el seno de un sistema de solidaridad. Hoy, los pilares de ese sistema se han fragilizado considerablemente, debido a lo cual hay un éxito en Europa y Estados Unidos de la derecha populista. Aclaro que la palabra “populista” no significa lo mismo que aquí... Ese movimiento populista habla de solidaridad, pero de una solidaridad imaginaria, xenófoba, autoritaria, peligrosa y, para mí, económicamente absurda porque lo que ellos quieren es cerrar las fronteras. La respuesta es escandalosa pero la cuestión está planteada. Es decir que la pregunta sería: ¿cómo hoy la izquierda puede construir un sentimiento de solidaridad de manera tal que la máquina pueda aumentar la igualdad y pueda volver a ponerse en marcha?

–En su libro, usted trabaja sobre el rol de los Estados en el marco de la globalización, allí plantea que la globalización en sí no es mala sino que son los Estados los que la manejan mal. ¿Cómo pueden coexistir los intereses nacionales de los Estados con los intereses de clase, que son más globales que nacionales?–Las verdaderas clases dirigentes hoy son nacionales. Tienen igualmente una sensibilidad nacional pero juegan sobre todo el planeta. Las clases obreras, en cambio, son nacionales. De hecho, el peligro es que la clase obrera se vuelva totalmente nacionalista, es decir, que se vuelva antiprogreso. Hoy en Europa son los obreros los que votan a la extrema derecha. Lo que yo creo es que hay que crear un espacio político nacional, en Europa pienso en un espacio europeo. Los Estados ya no tienen ningún poder para determinar el valor de su moneda, el precio del petróleo, la salud de China. El problema es que los Estados se vuelven actores económicos porque juegan en el espacio económico, pero por otro lado tienen que crear un sentimiento de comunidad y unidad social y ahí es donde hay grandes dificultades porque hoy tenemos una crisis en todas partes de la representación democrática. Cuando miramos qué países tienen éxito en Europa, vemos que se trata de Estados muy democráticos y muy virtuosos, donde no hay corrupción y la gente tiene confianza. Creo justamente que el problema hoy es recuperar la confianza entre elites políticas y electores. Este es un gran problema porque probablemente haya cambios institucionales. La segunda cosa que deben hacer los Estados es poder reconstituir una suerte de contrato social.

–¿Cómo lo lograrían?–En Francia, más del 50 por ciento de la riqueza nacional es retenida a través de los impuestos y se redistribuye para pagar la universidad, la escuela, la desocupación, la jubilación, etcétera. Este sistema se ha vuelto tan complicado que ya nadie lo comprende y todo el mundo siente que “le roban”. Los ricos dicen: “me roban, esto no sirve para nada”, los pobres dicen: “no nos dan nada”. En ambos casos es falso. Las desigualdades en Francia, después de la redistribución social, disminuyen por dos pero la gente está convencida de que no sirve porque no comprenden cómo funciona. Para que la gente acepte este sistema tiene que comprender que hay una justicia detrás de ese sistema.

–¿Cuál es el rol de las instituciones en un escenario en el cual la redistribución achica la desigualdad y, sin embargo, no se confía en esos mecanismos?–Creo que el rol de las instituciones sigue siendo el mismo: producir y garantizar conductas de subjetividad y acuerdos, pero las instituciones deben producir sujetos democráticos. Hoy sabemos que los individuos quieren ser los dueños de sus vidas y el rol de las instituciones es ayudarlos. En otra época, el rol de las instituciones era “preparar a una mujer a tener el rol de mujer” cuando hoy el rol de las instituciones es “ayudar a la mujer a tener la vida que desea”. Hay un cambio en las instituciones y hay un sentimiento de crisis respecto de las instituciones. Hay un cambio muy profundo. En Francia, hubo movimientos contra los extranjeros, contra los homosexuales, contra el matrimonio igualitario, allí estaba la idea de que todo eso destruiría la sociedad. El desafío intelectual es poder demostrar que se trata de otra sociedad, no se destruye LA sociedad, lo que se destruye es la vieja sociedad.

–En este sentido, ¿qué factores están coaccionando el sistema democrático que usted plantea que hay que ampliar, que hay que abrir?–Hay una restricción del sistema democrático con la mundialización de las economías, al mismo tiempo hay una formidable expansión del sistema democrático. Creo que hoy esta dinámica crea frustración porque la gente tiene la sensación de poder actuar en muchos campos de su vida personal pero, por otro lado, se tiene la sensación de que ya no se puede accionar sobre el mundo. En cambio, cuando vivíamos en el Estado-nación teníamos la idea de cambiar la sociedad dentro de la Nación. Esto crea una crisis muy fuerte de la acción política en todas partes. A los hombres políticos se los acusa de ser impotentes, en todas partes dan la sensación de traicionar sus promesas y yo diría que no es culpa de los hombres políticos porque ya no estamos en ese espacio relativamente cerrado que era la Nación. Esta es una experiencia que siempre tuvieron las sociedades latinoamericanas.

–¿En qué sentido?–En el sentido de que siempre dependieron mucho más del capitalismo internacional que las sociedades alemanas, francesas e inglesas; en cambio, hoy las sociedades del centro son tan dependientes del capitalismo como las otras.

–Menciona sólo tres países de Europa, ¿qué pasa con los otros? Y, ¿en qué sentido son más dependientes ahora?–Cuando yo era chico vivía en una sociedad en la que lo esencial de lo que consumía –tanto en bienes industriales como en bienes alimentarios y bienes culturales– se fabricaban en Francia: coche francés, ropa francesa, literatura y cine franceses. Hoy vivo en una sociedad en la que esta camisa no es francesa, mi computadora tampoco y la música que escucho es muy poco francesa. Vivo en un mundo totalmente abierto, que da la sensación de no ser más controlado. El hombre político perdió gran parte de su capacidad de acción.

–¿Por qué la globalización de la vida, de la cultura, es la que restringe la distancia que usted marca entre la vida política y los electores? ¿Por qué lo atribuye a eso y no, por caso, a una tecnificación de la política?–Porque también está la idea de que la vieja sociedad era una verdadera sociedad de clases, en la cual las desigualdades tenían una estructura muy particular y el sistema político europeo reflejaba esa estructura de clases: un campesino vota a la derecha y un obrero vota a la izquierda. El sistema político representa la vida social. En todas partes, este sistema se está deshaciendo. Lo que vemos hoy en Europa es que no hay verdaderamente partidos políticos, hay máquinas políticas: la máquina socialista o la máquina política pero ya no hay más militantes políticos. La gente vota en función de las circunstancias.

–¿Por qué hoy las circunstancias llevan a un obrero a votar por la derecha?–Porque el obrero tiene la sensación de ver su mundo social desaparecer y entonces vota por los que le dicen que van a rehacer ese mundo: dejar Europa, echar a los extranjeros y crear instituciones autoritarias. Los obreros no son democráticos por naturaleza. En todas partes encontramos este electorado que cambia. La gran lección de la última elección en Argentina es que los electores son cada vez menos cautivos. Podemos lamentar eso pero me parece que esa evolución es irreversible.

–¿Por qué aquí es irreversible? Y en todo caso, ¿cautivo de qué?–Porque me parece que la elección de los individuos es cada vez más individual, porque la política tiene un mecanismo casi automático de decepción, es decir, que se vota “en contra” de algo. Esto pasó en Francia hace 30 años cuando vimos que el mundo comunista francés, un mundo totalmente tomado por un partido político desapareció en diez años, porque los modelos de identificación social han cambiado profundamente.

–¿Cómo ve el fenómeno de los “nimby” (Not In My Back Yard. Trad: No en mi patio trasero) en este escenario que describe?–El nimby es un fenómeno bastante clásico del movimiento ecológico. Es necesario que una autopista pase por nuestra ciudad, todos están de acuerdo, pero no por mi casa. Es un fenómeno totalmente banal: quiero electricidad pero no centrales nucleares en mi país. Quiero un hospital pero no muy cerca de mi casa. Es cierto que, por lo general, son las clases medias las que tienen esas capacidades políticas porque tienen la capacidad de presionar sobre los políticos. Por ejemplo, quiero una escuela social mixta pero no para mis hijos. La gente siempre fue nimby, siempre fue egoísta. No podemos imaginar que la gente fuera generosa, pero los mecanismos políticos tenían la capacidad de imponerse. En cambio hoy, los mecanismos políticos son demasiado débiles para imponerse. Por un lado, esto es desagradable pero, por otro lado, está bien porque los individuos tienen derechos y porque tenemos mucha experiencia de regímenes autoritarios. El mundo de ayer era por lejos tan abominable como el de hoy, e incluso más.

–Usted ha mencionado que la democracia del bienestar debilita la democracia política y la solidaridad, ¿a qué se refiere con esa afirmación?–La democracia la podemos ver en cuatro niveles. El nivel elemental es el reconocimiento de los derechos. Democracia es el derecho de poder ser juzgado por jueces, el derecho a la seguridad física, etcétera. El segundo nivel es el de los derechos políticos. El tercero, el de los derechos sociales. Y hoy vemos un cuarto nivel, el de los derechos culturales. Ciertas minorías pueden tener derechos particulares, por supuesto que cada uno de estos derechos debilita al otro. El derecho político es un derecho absoluto y el social es un derecho relativo, porque vos podes decir: “sean cuales fueren las condiciones yo tengo derecho a votar”, pero también podes decir: “tengo derecho a trabajar” con la condición de que haya trabajo, y eso cambia la naturaleza del derecho. Una de las dificultades de hoy es que la condición de los derechos sociales, aquellos que se benefician con los derechos, no quieren cambiar nada y hay una especie de bloqueo de los derechos sociales.

–¿Podría ilustrarlo con un ejemplo?–El problema de los derechos sociales es que se van a delegar, a sumar a los derechos económicos. Un ejemplo simple: tengo derecho a jubilarme a los 65 años y que me paguen, con la condición de que haya muchos jóvenes, que ellos trabajen y que los viejos vivan mucho tiempo. Ahora, si no hay muchos jóvenes y, además, no trabajan mucho, ese derecho a jubilarme a los 65 años no tiene ningún contenido. Cuando la canciller de Alemania, Angela Merkel, permite que entren inmigrantes a su país lo hace por razones humanitarias pero, fundamentalmente, para pagar la jubilación de los alemanes porque no hay más jóvenes alemanes. Entonces, hay que entender que estos derechos no son iguales como el derecho a la libertad personal o como el derecho a la información. Por eso es que hoy existen muchas tensiones entre estos diversos sistemas.

© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

“La calidad de la educación en un enfoque competencial”

Bienvenido sea el controvertido término de las “competencias básicas” , entendidas como capacidades holísticas e integrales, como conjuntos...

-

Boletín de novedades educativas N°64: Entrevista a Paula Sibilia. La incompatibilidad de la Escuela con la subjetividad contemporánea. Áre...

-

Sobre la televisión Por Florencia Saintout * Durante estos días, y a partir de una medida tomada por el gobierno de la provincia ...