En el Nacional y el Pellegrini

La UBA no aprobó los cambios en secundarios, pero siguen tomas

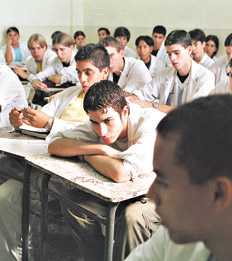

Los alumnos decidieron continuar con las tomas en los colegios.

El Consejo Superior de la UBA dejó sin efecto un proyecto de reforma que planteaba cambios en el régimen de materias previas para los secundarios de los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires y al que se oponían alumnos de los colegios que fueron tomados en protesta.

Tras las decisión del Consejo Superior, se esperaba que los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini levantarían las tomas de los respectivos establecimientos, pero los alumnos resolvieron continuar con la medida de fuerza.

En la tarde del miércoles se realizó una asamblea en el Nacional Buenos Aires donde los alumnos decidieron continuar con la toma hasta que el rector del Colegio, Gustavo Zorzoli, se comprometa a no aplicar sanciones.

La presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional, Sol Gui, explicó que la intención de los alumnos es levantar la toma, pero que necesitan que el rector "firme un acta compromiso donde se comprometa a no sancionar a los estudiantes" por haber tomado el colegio.

"Vamos a seguir con la toma hasta que firme este petitorio. Que se levante la toma depende de la voluntad del rector Zorzoli", dijo. Además, Gui aclaró que continuaban con la toma porque no querían "poner en riesgo la regularidad de 1.200 alumnos".

En el comienzo de la jornada, unos 400 alumnos marcharon por las calles del centro porteño hasta el Rectora de la UBA, ubicado en Viamonte 444, para expresar el rechazo al proyecto.

Por unanimidad, el Consejo Superior de la UBA, dispuso elevar a debate en los colegios Nacional Buenos Aires, Escuela de Comercio Carlos Pellegrini y la Escuela Agrotécnica, el proyecto de modificación del régimen de evaluación y promoción de los colegios preuniversitarios.

Asimismo, el rector de la UBA, Alberto Barbieri, propuso la creación de una comisión específica sobre dichos colegios, y que la integren sus rectores, además de miembros del consejo superior. "Celebramos que se quiera debatir un tema tan importante como éste, que se generen espacios de intercambio de ideas y propuestas e instamos a los rectores de los colegios que profundicen el debate con toda la comunidad educativa", destacó el rector.

Barbieri explicó que "se solicitará además que si los proyectos no fueran apoyados, las autoridades deberán formular las propuestas alternativas que la comunidad educativa del colegio considere".

En tanto, el secretario de Educación Media, Oscar García, dijo que ahora el proyecto volverá a comisión "para propiciar un debate más amplio". "Las autoridades de colegio no debatieron en tiempo y forma para instalar el debate internamente así que esperamos que esta vez esto sí ocurra y para eso yo voy a participar personalmente.

Esa propuesta va a ser parte de una construcción colectiva, ninguno de los actores va a imponer su postura porque eso es antidemocrático", precisó el funcionario.

Por su parte, Ignacio Ferreira, vocal de la mesa directiva del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, sostuvo que el rechazo tuvo lugar debido a que se trataba "de un proyecto inconsulto que pretendía llevar a cabo, en un plazo de siete días, una reforma sustancial, a espaldas de la comunidad educativa". "Nos oponemos porque implicaría que se elimine la figura del libre reingresante, es decir, se elimina la posibilidad de que el estudiante que queda libre pueda regularizarse", explicó.

Tras las decisión del Consejo Superior, se esperaba que los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini levantarían las tomas de los respectivos establecimientos, pero los alumnos resolvieron continuar con la medida de fuerza.

En la tarde del miércoles se realizó una asamblea en el Nacional Buenos Aires donde los alumnos decidieron continuar con la toma hasta que el rector del Colegio, Gustavo Zorzoli, se comprometa a no aplicar sanciones.

La presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional, Sol Gui, explicó que la intención de los alumnos es levantar la toma, pero que necesitan que el rector "firme un acta compromiso donde se comprometa a no sancionar a los estudiantes" por haber tomado el colegio.

"Vamos a seguir con la toma hasta que firme este petitorio. Que se levante la toma depende de la voluntad del rector Zorzoli", dijo. Además, Gui aclaró que continuaban con la toma porque no querían "poner en riesgo la regularidad de 1.200 alumnos".

En el comienzo de la jornada, unos 400 alumnos marcharon por las calles del centro porteño hasta el Rectora de la UBA, ubicado en Viamonte 444, para expresar el rechazo al proyecto.

Por unanimidad, el Consejo Superior de la UBA, dispuso elevar a debate en los colegios Nacional Buenos Aires, Escuela de Comercio Carlos Pellegrini y la Escuela Agrotécnica, el proyecto de modificación del régimen de evaluación y promoción de los colegios preuniversitarios.

Asimismo, el rector de la UBA, Alberto Barbieri, propuso la creación de una comisión específica sobre dichos colegios, y que la integren sus rectores, además de miembros del consejo superior. "Celebramos que se quiera debatir un tema tan importante como éste, que se generen espacios de intercambio de ideas y propuestas e instamos a los rectores de los colegios que profundicen el debate con toda la comunidad educativa", destacó el rector.

Barbieri explicó que "se solicitará además que si los proyectos no fueran apoyados, las autoridades deberán formular las propuestas alternativas que la comunidad educativa del colegio considere".

En tanto, el secretario de Educación Media, Oscar García, dijo que ahora el proyecto volverá a comisión "para propiciar un debate más amplio". "Las autoridades de colegio no debatieron en tiempo y forma para instalar el debate internamente así que esperamos que esta vez esto sí ocurra y para eso yo voy a participar personalmente.

Esa propuesta va a ser parte de una construcción colectiva, ninguno de los actores va a imponer su postura porque eso es antidemocrático", precisó el funcionario.

Por su parte, Ignacio Ferreira, vocal de la mesa directiva del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, sostuvo que el rechazo tuvo lugar debido a que se trataba "de un proyecto inconsulto que pretendía llevar a cabo, en un plazo de siete días, una reforma sustancial, a espaldas de la comunidad educativa". "Nos oponemos porque implicaría que se elimine la figura del libre reingresante, es decir, se elimina la posibilidad de que el estudiante que queda libre pueda regularizarse", explicó.