APROBARON LA CREACION DE UNA UNIDAD DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD

Una receta neoliberal para la educación

El PRO consiguió la sanción de su proyecto con los votos del bloque de Graciela Ocaña y de legisladores del FA-Unen. El kirchnerismo y la izquierda criticaron la iniciativa. Todos los gremios docentes manifestaron su rechazo a la nueva ley.

Por Werner Pertot

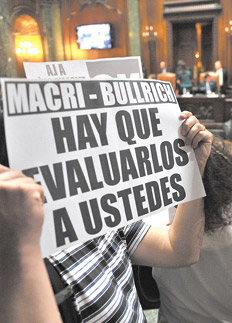

Los docentes manifestaron su rechazo a la nueva ley durante su tratamiento en el mismo recinto.

El PRO consiguió crear una Unidad de Evaluación Integral de la Calidad Educativa con los votos del bloque de Graciela Ocaña y del Frente Amplio Unen (FA-Unen), con la excepción de Virginia González Gass. El macrismo negoció durante todo el miércoles y la mañana de ayer hasta conseguir la adhesión del FA-Unen al proyecto, con lo que obtuvo una mayoría de 38 votos, contra los 21 del kirchnerismo y la izquierda. Todos los gremios docentes rechazaron la nueva ley: “Con este proyecto se abre la puerta al financiamiento privado y la tercerización de una instancia fundamental de la educación como es la evaluación”, indicó UTE-Ctera en un comunicado.

El PRO tuvo que abandonar el año pasado por falta de votos su objetivo de crear un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, pero este año volvió recargado. Las principales críticas de la oposición y de los gremios docentes apuntan al carácter autárquico del ente y a la posibilidad de que sea financiado por privados. Para conseguir los votos, los macristas primero intentaron convencer al bloque de Graciela Ocaña, lo que les daba un escenario de 30 votos contra 30 votos. Pero Ocaña advirtió que no votaría la ley si no había un consenso mayor. El interbloque de FA-Unen había emitido la semana pasada un comunicado en el que remarcaba que no estaban “de acuerdo con la creación de un organismo externo”. La legisladora de ese interbloque Virginia González Gass fue más allá: “Un instituto con financiamiento privado favorece la corrupción”, sostuvo. Fue la única de FA-Unen que mantuvo su voto en contra.Finalmente, los macristas negociaron votar un proyecto consensuado con el de FA-Unen, que tenía algunas diferencias con el del PRO: en el de FA-Unen hablaba de un “organismo desconcentrado”, mientras que el macrista decía “descentralizado, con personería jurídica propia”. El proyecto que votaron ayer dice que es un “ente descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Educación”. Se mantuvo la posibilidad de que el director ejecutivo que la conducirá (y que designará Macri) pueda “contratar expertos nacionales o extranjeros para realizar estudios, investigaciones o tareas estadísticas”, aunque agregaron que las universidades nacionales deben tener primacía. En términos de financiamiento, la unidad podrá recibir “herencias, legados y donaciones conforme a la normativa vigente” y estará sujeta a las instancias de control de los organismos públicos.

“Hoy es un día muy especial, de mucha alegría, porque hace dos años que venimos trabajando por esta ley”, festejó la macrista Victoria Morales Gorleri, mientras los docentes la abucheaban desde las bandejas. La mayoría sostenía pancartas que decían: “No a la privatización de la educación”. En tanto, los legisladores de FA-Unen se dedicaron a argumentar su cambio de postura. “La unidad no podrá recibir otro tipo de financiación que la establecida en la normativa educativa de la Ciudad”, consideró la legisladora María Eugenia Estenssoro. “En ningún caso las clasificaciones que resulten de las pruebas evaluatorias van a ser punitivas e individualizadas. Está prohibido cualquier tipo de ranking”, afirmó Maximiliano Ferraro. Por su parte, Ocaña destacó que “no se puede abordar estos temas con sectarismos, ideologismo y defensas de un sector. Así como en los ’90 el eje era el financiamiento de la educación, hoy debe ser la calidad educativa, y esta ley, sin duda, va a mejorar esa calidad”.

Evaluaciones negativas

“Como vicepresidenta de la Comisión de Educación, tuve sólo dos horas para discutir este proyecto. Este consenso PRO-Unen es un maquillaje. Me llama la atención con qué facilidad se puede cambiar de idea”, advirtió la legisladora kirchnerista Lorena Pokoik. “Esta ley recuerda a los viejos lineamientos del Banco Mundial como estrategia de debilitamiento del rol del Estado en materia de educación y la estimulación de organismos autárquicos técnicos”, remarcó el legislador kirchnerista Jorge Taiana.“Este proyecto pretende responsabilizar a los docentes por el deterioro del sistema educativo”, consideró el sabbatellista José Cruz Campagnoli.

“Quiero felicitar al PRO porque la semana pasada estaba complicado con los votos y ahora parece que le sobran. Lo único que hicieron es cambiar una palabra por otra para que creamos que es algo diferente. Esto obedece a una concepción de la política gerencia a la que el PRO ya nos tiene acostumbrados”, indicó Aníbal Ibarra.

“Más allá de los carterazos entre Carrió y Pino, sus legisladores votaron juntos el proyecto del PRO. Quieren convertir la escuela pública en un McDonald’s”, consideró Marcelo Ramal, del PO. El legislador del MST Alejandro Bodart advirtió que “en nombre de la calidad, el gobierno busca ajustar a los docentes, avasallar su estatuto y agravar la desi-gualdad en favor de la educación privada. No sé si se unirán para las elecciones, pero acá votaron juntos un engendro privatista”.

“Al PRO no le interesa en lo más mínimo la evaluación ni la educación, lo que aprobaron va a demostrar pronto su absoluto fracaso en términos educativos, como ocurrió con la ley de juntas, que a cuatro años de sancionada sigue sin aplicarse, o la inscripción online, también destinada al papelón”, remarcó el titular de UTE-Ctera, Eduardo López, quien advirtió: “Desde que Macri asumió, intenta manchar a la escuela pública: acusó a los docentes de ñoquis, y el único ñoqui contratado por el Ministerio de Educación y procesado fue Ciro James. Ahora intenta manchar a los docentes con la mentira de que no queremos la evaluación. Lo que rechazamos es el negocio de la evaluación a la chilena, que no sirve para transformar ni para mejorar la educación”.

© 2000-2014 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados